货币的边际效用(货币的边际效用为什么是递减的)

G20与世界经济

随着二十国集团(G20)领导人峰会日益临近,国际社会期待越来越强烈。英国前首相戈登·布朗在英国《金融时报》撰文指出,当“全球化机遇”正逐渐沦为“全球化危机”,G20峰会应显示全球合作能够发挥作用。要重振贸易并刺激仍显乏力的全球经济,二十国集团应达成一项基于协调的货币和财政政策以及结构性改革的全球增长协议。美国哥伦比亚大学教授、哥伦比亚前财长奥坎波在《充分发挥中国G20主席国的潜力》一文中表示,二十国集团杭州峰会为完善宏观经济政策协调和实施货币体系改革提供了一个非常重要的契机。为了实现发达国家和发展中国家的平衡增长,绝不能浪费这一机会。

各界对于G20峰会的强烈期待,同对当前全球经济复苏艰难、面临众多下行风险和不确定性的现实忧虑有关。近期,国际货币基金组织下调全球经济增长预期,指出经济和政治不确定性上升和部分市场波动性加剧导致下行风险加大;世界银行下调了2016年全球经济增长预期,强调为应对加剧的经济下行风险,实施结构性改革的紧迫性更加突出;世界贸易组织6月发布的最新报告指出,从去年10月到今年5月,二十国集团成员出台贸易限制措施的速度达到2009年以来的最快水平,全球贸易保护主义有所抬头。与今年2月、4月举行的两次二十国集团财长和央行行长会议上的温和气氛相比,不久前落幕的G20峰会前最后一次财长和央行行长会议上,英国“脱欧”、土耳其未遂军事政变、恐怖袭击、意大利银行业危机等一系列负面事件成为焦点,进一步加剧了人们对未来全球经济增长的担忧情绪。

二十国集团是全球经济治理的主要平台。回望2008年11月,当国际金融危机给世界各国经济发展和人民生活带来严重影响之时,二十国集团临危受命,发扬同舟共济的伙伴精神,果断采取行动,把滑向悬崖的世界经济拉上了稳定和复苏之路。当前,面对大国之间地缘政治矛盾加深、反全球化导致的政治孤立主义和贸易保护主义势头增强、主要经济体宏观经济协调明显不足等突出问题,二十国集团再度被寄予厚望。二十国集团充分发挥同舟共济的伙伴精神,谋大势、做实事,有助于尽早实现从危机应对机制向长效经济治理机制的转型,有助于推动解决世界经济的突出问题,提振民众信心。

中国经济发展稳定

中国经济正艰难地运行在底部区间,这个时期是最难熬的。但中国经济只是面对下行压力,并非萧条,更不是危机,而调结构、转方式已初见成效。经济运行稳中向好态势未变。当下最突出问题仍然在供给侧,此时只能采取稳健的货币政策,在逆回购+MLF+PSL等结构性工具成为货币政策新组合的背景下,做好与供给侧结构性改革相适应的总需求管理,发挥积极财政政策的作用,定向调控,“精准滴灌”。即便PMI低于荣枯线,也要慎用降准政策工具。

前天举行的2016年中国人民银行分支行行长座谈会提出,下半年将继续实施稳健的货币政策,保持灵活适度,适时预调微调,增强政策的针对性和有效性。而在此前一天,中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布数据,7月中国制造业采购经理指数(PMI)49.9%,较上月下降0.1个百分点,跌于荣枯线之下。为此,有些专家学者建议央行尽快降准,甚至希望连续降准。笔者的观点恰恰相反,即便PMI低于荣枯线,央行也要慎用降准政策工具。

今年以来,面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力,基于“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,各地区、各部门在适度扩大总需求的同时,加快推进供给侧结构性改革,全力推动大众创业、万众创新,国民经济运行总体平稳、稳中有进。最突出的亮点集中在经济结构持续优化;供给侧结构性改革的“三去一降一补”成效初显。当然,我们更需注意到,我国是制造业大国,制造业兴衰对经济影响深重。但今年1至6月制造业投资增长3.3%,比去年下降4.8个百分点,而民间投资增速更骤降至2.8%,比去年下降7.3个百分点,比固定资产投资增速低了6.2个百分点。有调研机构的调研显示,对经济振兴信心不足、缺少有效投资标的、融资难融资贵、有效投资渠道较窄或不畅、投资审批手续烦琐以及因此滋生的各类“玻璃门、弹簧门、旋转门”较多等因素,是民间投资不断下滑的根本原因。如果民间投资增速持续下降,必将严重拖累固定资产投资,进而大大拖累中国经济增长。另外,截至6月末,M2余额同比增长11.8%,增速与上个月持平;而M1的余额则同比增长24.6%,增速比上月末继续升高0.9个百分点。由此可见,M1-M2“剪刀差”在继续扩大。还有,7月PMI指数继续小幅下降,低于荣枯分界线,表明经济运行仍存在下行压力。

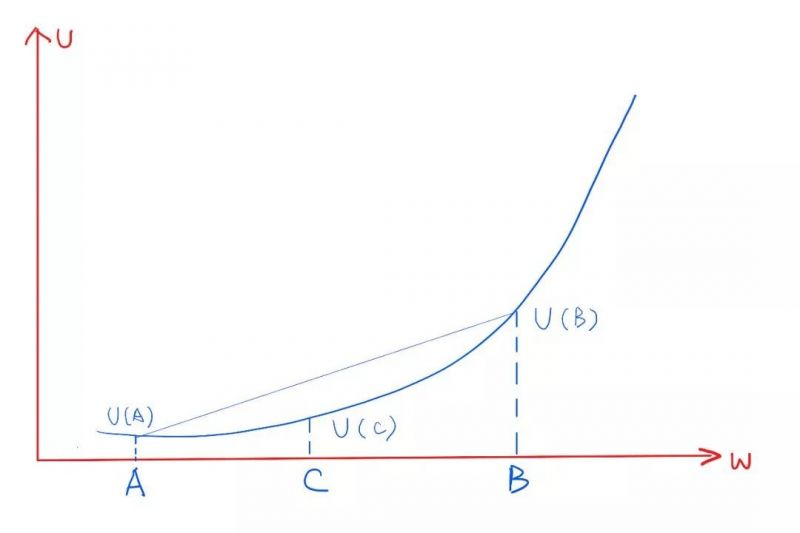

面对纷繁复杂的形势和影响因素,今天的中国经济发展需要稳定,但更需要淡定。中国经济目前正艰难地运行在底部区间,这个时期是最难熬的,也正是在这个时期,人们对货币政策的渴求最容易纠结在是否应从稳健向适度宽松转变上。因为,从理论上讲,经济下行所对应的货币政策类型,自然就是适度宽松与宽松。可问题是,当下的中国经济,虽仍存在下行压力,但只是下行压力,并不是萧条,更不是危机,而调结构、转方式已初见成效。看7月PMI分项指数,产成品库存、原材料库存、采购量等指数都有不同程度的提高,购进价格指数有较大幅度提高,生产经营活动预期指数也明显提高。这表明企业信心和市场预期在趋向增强。综合研判,中国经济仍处于筑底企稳的过程中,经济运行稳中向好态势未变。当下中国经济突出问题仍然在供给侧,所以,这个时候只能采取稳健的货币政策,再加定向调控。须知,过度使用货币政策工具,其边际效用会越来越低。

再来看存准率,存准率通常决定着货币乘数和银行创造派生存款的能力,对货币供应量有着较强的影响力。2015年至今,央行多次降准,同时辅以定向降准的方式,逐步下调金融机构人民币存准率。截至目前,大型和中小型金融机构的存准率分别下调至16.50%和13%。不过,二季度以来,央行迟迟没有降准,而更多运用公开市场操作和创新货币政策工具,比如通过逆回购+MLF+PSL为市场提供流动性。分析人士认为,眼下加强流动性调控,慎用降准工具的操作方法是切合实际的、有效的。

评论